中山道和田峠で黒曜石を探す

第三十二話

中山道和田峠で黒曜石を探す

所要時間:約5時間30分

主要山域:和田峠(長野県)

難易度:★★☆

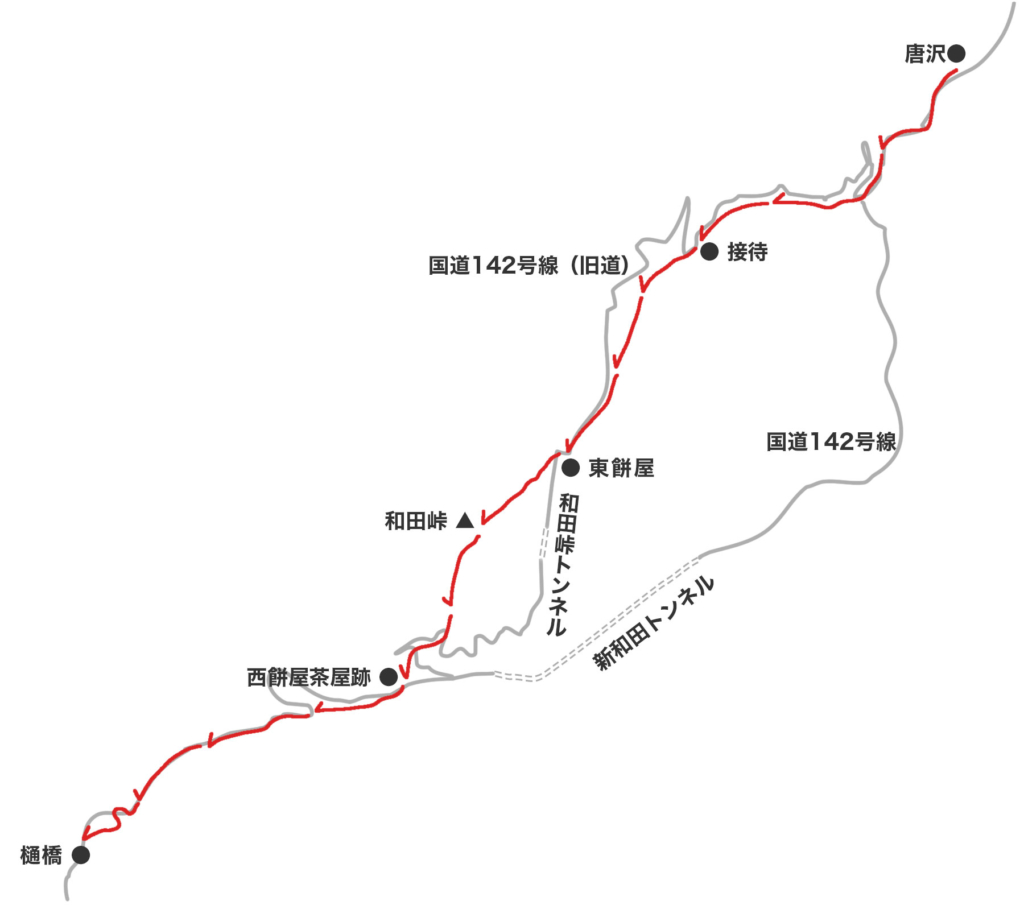

アクシーズクイン・エレメンツでは、山間の集落をつなぐために使われていた生活の道を“クラシックルート”と呼び、古くも、新しい歩き旅を提案する。第三十二話となる今回は、江戸から京都を結ぶ五街道のひとつ中山道の難所として知られた和田峠へと向かった。

江戸の板橋宿からはじまる中山道は、本州の背骨を貫くように内陸部をとおって近江国(現在の滋賀県)にあった宿場街「守山宿」で東海道に合流する。全長約129里(約508km)にわたる街道沿いには、67の宿場が置かれ、当時の面影が現在まで残されている奈良井宿や妻籠宿、馬籠宿などが有名である。

画像クリックで拡大します

五街道とは、江戸の日本橋を起点として、京都の三条大橋までつなぐ東海道のほか、甲州道中、中山道、日光道中、奥州道中という5つの街道を表す。東海道が開通した翌年となる1602年に整備された中山道は、そのなかでも険しい山道が続くことで知られる。

僕たちが出発地点に選んだのは、唐沢という山間の集落であった。江戸から数えて28番目となる宿場街である和田宿から少し峠側へ向かった唐沢には5軒の茶屋があり、和田峠を越えようとやってきた旅人たちの休憩場所として賑わった。

中山道はもともと「中仙道(なかせんどう)」と呼ばれていたものの、中筋の道という意味を込めて1716(安保元)年にあらためられている。冬の寒さが厳しく、雪が降れば通行も困難となる。一日で歩くことができる距離は限られていたため、たくさんの宿場街や茶屋が授けられていたのだという。

画像クリックで拡大します

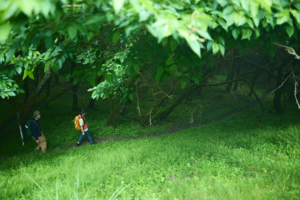

集落を出発すると、すぐに「中山道唐沢一里塚」と掲げられた案内板を見つけた。今日の行程は、余裕がある。出発して10分も経過していないけれど、少し寄り道をしてみよう。

そう思いながら、案内板に誘われるように小道を伝っていく。そこには、驚くほど美しい草原が広がっており、小道の両脇には右塚と左塚のふたつの立派な一里塚が鎮座していた。まるで和田峠への門戸のようである。一里塚は、江戸日本橋を起点として一里(約4km)ごとに街道の両側に9mほどの土を盛って頂点に榎や松の木を植えて目印とした。和田宿から下諏訪宿のあいだには6つの一里塚があり、この唐沢一里塚は江戸から51番目となる塚である。

和田峠は、あらゆる物資を運んだ生活道でもあった。冬のあいだは降雪のため人馬ともに難儀することが多く、5間(約9m)四方の大きな盛り土を作って、ひどく吹雪いたときの道しるべとして旅人たちを守ったのである。

画像クリックで拡大します

唐沢一里塚から国道を歩いて、さらに10分ほどで和田峠への分岐点に到着する。そこから旧道となった舗装路を進めば、「歴史の道 中山道」と刻印された石造りの道標や案内板を見つけることができる。

深い森のなかに踏み跡が続いており、ここから本格的な山道となる。ゆっくりと標高を上げていくと、「三十三体観音像」のほか、冬のあいだには旅人たちのために焚き火を熾して体をあたため、馬方や牛方のために小桶一杯の煮麦を提供していたという「接待茶屋跡」など歴史を感じさせる見どころが次々と出てくる。おおいに知的好奇心を刺激してくれるのである。

ところどころで石畳が敷かれ、幾人もの旅人が歩いた江戸時代の風景を想像する。林床がクマザサで覆われたカラマツ林は、軽やかな沢の音に包まれている。山道の足元は、背の低い草で覆われており、ところどろこで鮮やかな色彩の草花が咲いていた。こんな山道を歩くことができるのは、まったくもって心地よい経験である。

画像クリックで拡大します

いったん旧道と合流すると、赤いトタン屋根が垂れさがり、いまにも崩れそうな東餅屋跡へと到着する。ここにはかつて5軒の茶屋あり、人馬の休憩所として賑わいをみせたという。ここからは4度、5度と舗装路を横切って、美しいカラマツ林のなかの山道を進んでいく。周囲がパァッと明るくなったかと思うと、和田峠へと到着したことを知る。

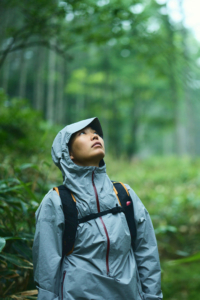

和田峠の標高は、約1,600m。五街道のなかでもっとも標高が高い峠である。今日は霧に包まれて眺望を眺めることはできないけれど、諏訪湖や湖畔に広がる街並みの向こうに木曽駒ヶ岳や御嶽山、乗鞍岳などを一望できるそうだ。ちなみに、歌川広重による木曽海道六十九次の「和田」で背後に聳える山々は、この三山を描いたものである。

和田峠には「御嶽山遙拝所」の石碑が置かれているけれど、ここから御嶽山を拝んだのであろう。和田峠での大休止を終えると、僕たちは下諏訪宿を目指して下山をはじめた。峠までは馬が通れる道幅が確保されていたものの、ここからは人が歩くことができるだけの小道となる。

画像クリックで拡大します

峠からわずかに下諏訪宿方面と下ったところには、荷置き場や避難所としての役割を担った「石小屋跡」を見ることができる。1855(安政2)年、下原村の名手であった勝五郎によって作られた石小屋は、高さ2mの石を積みあげて壁面を作り、そこに片屋根をつけて、和田宿と下諏訪宿の人々が、それぞれの地域から運んだ交易品を置いた。木材の運搬も盛んで、下諏訪で伐採された木材を運んだ牛車が和田峠を越えて各所へ運ばれていったそうだ。

和田峠は、黒曜石の産地としても知られる。3万5000年前の旧石器時代から採掘がはじまったと考えられており、やじりや刃物の材料などとして利用されてきた。かつては黒曜石のことを、空から降ってきた老廃物に例えて「星糞石」と呼んでおり、和田峠近くにある星糞峠も縄文時代から黒曜石の一大産地であったという。

「あっ、あった!」

黒くて、キラリとした輝きのある黒曜石を探しながら歩いていると、指の爪ほどの大きさの破片をみつけた。

画像クリックで拡大します

「あれ、ここにも落ちてるよ!」

よく目をこらしてみると、足元にいくつもの黒曜石が落ちている。なかには幼児の拳ほどの大きさのものもあり、少し探しただけでも10〜20ほどの黒曜石の破片をみつけることができる。

一帯で採掘された黒曜石はとくに純度が高いため評判となり、北海道の館崎遺跡、青森の三内丸山遺跡ほはじめ、奈良県の大淀桜ヶ丘遺跡から出土するなど日本全国へと広まった。

和田峠は、中山道となるはるか昔から黒曜石の採掘地であり、採掘した原石を運ぶための運搬路として利用されてきたのである。接待茶屋の近くでは約30年前まで採掘場が営業しており、黒曜石パーライトとして建築建材や緑化資材として使われた。その採掘施設は土砂崩れによって埋もれてしまい、以来営業されることはなかったという。

画像クリックで拡大します

和田峠を越える旅が終盤を迎えるころ、猛烈な降雨に打たれることになった。山道が終わると、樋橋茶屋本陣跡までの40分ほどの国道歩きである。僕たちは雨具のフードを深く被り、その横では自動車や大型トラックが猛スピードで走り抜けていく。

大雨に打たれながら、ようやく辿り着いた樋橋茶屋本陣跡は静かな山間の集落であった。大正2年の大火災までは20数軒の民家が並び、茶屋が数軒あったという。街道中の難所と知られる峠道は数あれど、和田峠ほどの美しさを残した山道はなかなかあるまい。ここから先には日本三大奇祭として知られる諏訪大社下社の御柱祭りで“木落し”が行われる木落し坂へと続く。そこから眺める諏訪湖の景色も、旅人たちの心に感動を与えたであろう。

いつか和田宿から下諏訪宿まで歩いてみよう。黒曜石を探し歩いた人々の足跡も追ってみたい。僕たちは、そんな妄想を抱きながら橋公会所の軒先で雨宿りをしながらバスが到着するのを待っていた。

文◎村石太郎 Text by Taro Muraishi

撮影◎宇佐美博之 Photographs by Hiroyuki Usami

取材協力◎HIKE(長野県諏訪郡原村)

取材日/2025年6月26日

(次回告知)

次回の「The Classic Route Hiking」は9月17日(水)更新予定です。第三十三では、伊勢の国と紀伊の国の境として、昭和初期まで生活道として使われていたツヅラト峠へと向かいます。石積みや石畳などが残された熊野古道の伊勢路の一部としても知られる山道を歩きます。

(アクセス方法ほか)

ACCESS & OUT/出発地点とした唐沢集落へは、上田駅からのオンデマンド・バスなどを利用して向かうことができるものの便数が少ないため和田などからタクシー利用が現実的である。帰路は、樋橋茶屋本陣跡にあるバス停から下諏訪駅へと向かう下諏訪町コミュニティバスの萩倉・星が丘線として運行している。

「The Classic Route Hiking」では、独自に各ルートの難易度を表示しています。もっとも難易度が高い★★★ルート(3星)は、所要時間が8時間以上のロングルートとなります。もっとも難易度が低いのは★☆☆ルート(1星)となり、所要時間は3〜4時間、より高低差が少なめの行程です。

Gallery